どうもとみたです!今回の投稿では、全日本スキー選手権、スロープスタイルとビッグエアを観戦(欠場になったので)して感じたことを書いていこうと思います。その①とその②もぜひ読んでみてくださいね。

選手と一般フリースキーヤーの違いがわかった?

今大会のスタートには立てなかったものの、日本トップレベルの競技フリースキーヤーのパフォーマンスを練習段階から見ることで多くの学びがありました。その中でも今回は

「トリックのクオリティが違う」ということについて書いていこうと思います。「え?当たり前じゃね?」と思うところですが、「競技やってる人から学ぶの部分がめっちゃあったので、ぜひ一読していただけたらと思います。

上手いフリースキーヤーってどんな人だと思いますか?

皆さんは「上手いフリースキーヤー」ってどのようなスキーヤーだと思いますか?”高回転スピン”ができるとか、”グラブのシルエットがかっこいい”とか、なんでもいいと思います。アクションスポーツの世界では「スタイル」という抽象的な表現が使われたりもしますよね。今回の投稿では、「パーク」「コンペ(大会)」「ジャンプ系のトリック」という視点で、私が感じた「上手さ」について語ってみたいと思います。きっとそこに上達のヒントがある!

公式練習で感じた”上手さ”とその正体

今大会では、多くの選手がダブル系のエアはもちろん、スイッチや両サイドの回転もちゃんと入れてきます。そういった「技の難易度やバリエーションの多さ」を」選手たちは持っています。この辺りは、国際大会のルールやジャッジ基準、連盟が示すランク強化指定選⼿技術評価基準を考えると、当然の結ことだと思います。(純粋にやりたい技を目指してきた結果という部分もあるとが思いますが)。

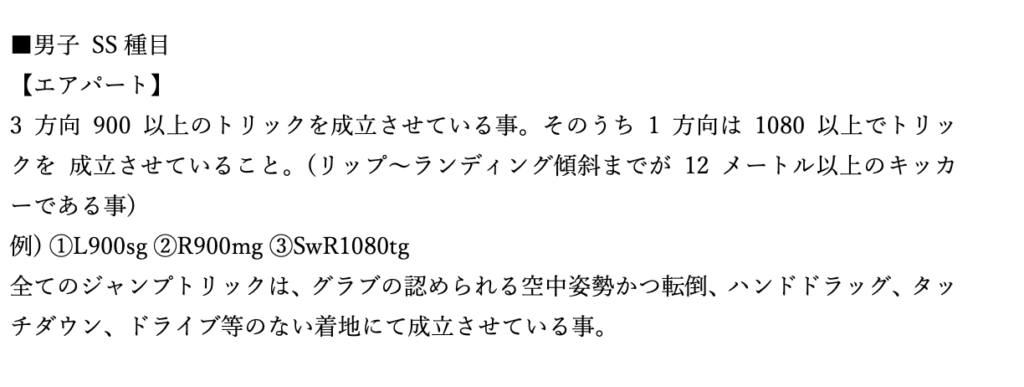

↓技術評価基準より一部抜粋(これで男子SSの強化指定Dの”エア部分のみ”です。

一般スキーヤーの中にもダブルや、4方向スピン(前後&左右)の習得を目指す人はいるでしょうが、それは圧倒的に少数派でしょう。では、私が感じた”上手さ”が「技のバリエーションの多さと難易度の高さ」であったかというとそうではありません。ではどこにそれを感じたのか、それは。

コーク7のクオリティでした。コーク軸の720通称コークセブン。公式練習でまぁまぁ多くの選手がやっていたように思います。実際の数は定かではありませんが、多くの選手が公式練習では「チェック→コーク360→コーク720→本番用のトリック系」という組み立てをしているように思います(そもそもコーク360をチェック的に使える時点で技術レベル高いって話ではある)。で、このコーク720がよくゲレンデとかSNSで見るものと違うんですよね。何が違うかというと、

- 軸のバリエーション(主に縦軸の深さ)

- オーバーorショートへの対応力・リカバリー力

この2点です。1の”軸のバリエーション”については、選手の癖などもあると思いますが、縦の強さ(どれくらい頭と足が逆さになるか)が選手によって違いがあるように感じました。選手はダブルを打つ前段階として、自分が打ちたいダブル軸のベースになるコーク7を打っているように思いました(予想の範疇を抜けないけど。

そして2の”対応力・リカバリー力”ですが ここに圧倒的な差を感じた わけです。これまでレッスンであったり、トリック習得について話をする中で知ってはいましたが、身をもってわからされたといったところでしょうか… 具体的にはどういうことか。

全日本に出てくる選手たちでも、変化するコンディションの中で、「飛びすぎたり、思ったより飛ばなかったり」「回転が余ったり足りなくなったり」ということが結構おきているということに気がつきました(特に公トレ)。今回の全日本は風の影響を大きく受ける状況(基本的には向かい風でショート、不意に止むと飛びすぎる)だったことも影響していたかもしれません。で、そういったときのリカバリーがうまいんですよね。オーソドックスなことで言えば

- 縦回転がオーバー気味→バンザイしたり体伸ばしたりすることでリカバリー(キックする人も)

- 横回転がオーバー気味→体(腕)を開いたりシフティのような動きでリカバリー

このようなことが当たり前にできているんですよね。私がよくやる「あっぶね!」のリカバリーではなく、「想定内っすよー」的なリカバリーをしてくるわけです。ここに圧倒的戦力差を感じました。

平軸の360で考えてみる「スキルレベルの違い」

コーク720だとちょっとイメージしにくいと思うので、平軸の360で考えてみましょう。平軸なので縦回転の要素は無くなります。360がある程度のサイズの台でメイクできる前提になってしまいますが、以下のようなことはできますか?

- スピンを弱くかけて、空中の後半に体を締めて回し切る、もしくは180で止める(ショートをリカバリー)

- スピンを強めにかけて、シフティや体の開きで360におさめる、もしくは540まで回してしまう(オーバーをリカバリー)

- グラブのタイミング(掴む・掴んでいる長さ・離すタイミング)を意識的に変えられる

どうでしょう。「偶然そうなった」ではなく「意識的に」です。結構難しくないですか?書いている私が言うのもなんですが、クエスト(マットジャンプ)ならいけるかなってところですが、雪上かつビッグサイズだとちょっと自信ないですね。

”クオリティ”の正体

ということで360を例にしてみましたが、この感じが今回私が伝えたいところのクオリティの部分となります。トップの選手たちの高回転スピンやダブルなどは、それらのベースとなっているトリックのクオリティがあるからこそできているのだと思います。他にも、”台の大きさや形状”への対応力もクオリティの要素と言っても良いでしょう。うまく言語化できていなくて申し訳ありませんが、そのあたりが全日本で改めて学び、今後取り組まなければならないことだと感じました。もちろん、当の選手たちが「え、全くそんなこと考えてないっすよ」って可能性もめちゃくちゃありますが笑

ですが、基礎もなく独学でここまで至ってきてしまった私のようなスキーヤーからすると、選手たちが実践してきている、”基礎”や”理論”が、”クオリティ”という形となっているように見えて仕方がないのです。そこの解明と実践、そして習得が結果として目指すジャンプに近づくように思います。

まとめ

駄文も駄文、ひどい内容ですが少しでも共感してもらえたらもう感激!って感じの内容になってしまいました。今後の練習も含めて一言で言うなれば「できたつもりになるな、クオリティとは何か考え続けろ」って感じです(ここにきて、よりわかりにくい)。

ここ数年、ジャンプの練習をする過程で「モヤっと」感じていたことが、全日本を見ることでより明確になり、言語化に至れたことは、諸々含めて良かったなと思います。もっと理解と実践ができたら、改めて文章に(できれば映像などもつけて)できたらいいなぁ。

以前、某オフトレ施設で「ダブルコークやりたいならコーク7の質をとにかく高める必要があるよ」と教えていただいたことがあります。当時は「グラブとかメイク率のこと?」としか思いませんでしたが、今なら少しわかるような気がしてきました。

手始めに「質の高い360研究会」でも企画しようかな。

最後まで読んでくださった方、本当にありがとうございます。あなたはマニアックです笑

以上で全日本スキー選手権編は終わり。いやぁ、エントリーして良かったな。

ではまた。

コメント